「自転車と僕」

(2015年 amanda写真集 掲載分から転載 後藤新弥)

自転車は日本の原風景だ

千葉洋三さんは、鉄が大好きである。

僕は鉄が大嫌いだった。なぜなら。

(秩父鉄道)

鉄の自転車は再生可能で、幼い夢を砕いたからである。

まだ米軍機の機銃掃射の跡が、日当たりの悪い石神井(東京練馬区)の借家の外壁に残っていた。一家で飛騨(岐県)から出てきたばかりで、食べるがやっとだった昭和27、8 年ごろのことである。僕は自転車が欲しくてならなかった。買ってえ、買ってえとせがんでは、その度に「贅沢はできん」と叱られて泣いた。それでもせがんだ。

だから、「暮れのボーナスで買ってやるか」と父が言い出した初秋のある日から、毎日が夢のようだった。いや、毎日夢を見た。ピカピカの自転車で、颯爽と武蔵野の林の道を行く。凹凸を立ち乗りで飛び越える。石神井池の周りを何度も何度も回る。

その夢は、暮れのある日、「持ってきたぞ」という父の声とともに、ものの見事に粉砕された。20 インチの、6 歳の子供用にしてはやや大きめの自転車は、いわゆる再生車で、どこにも光り輝く部分がなかったのである。リムはサビの跡の穴だらけで、銀粉でごまかしてあった。新車でないことはすぐわかった。「えっ」。僕は絶句し、泣きじゃくった。

「違う」。

あの時ほど貧乏が悔しかったことはないし、また父を恨んだこともなかった。感謝もせずにと、父も怒り狂ったが、僕はぶたれても、無念さと悲しさをあらわに泣き続けた。

千葉さんに出会って、鉄がどんなにすばらしいか、教えられた。鉄は強いが硬すぎはしない。鉄の自転車はいくらでも再生できる。そんな話を何度か聞いた数年前のアマンダからの帰り道、ふと隣の駅までと、西へ歩いた。ものの500mも行かないうちに、学校があった。北区立新町中学校とある。記憶の底に、その名はあった。父が公立の校長として初めて赴任した学校だった。アマンダからこんなに近くに、父のかつての職場があったのか。そのとき、全く突然に、父と、あの再生自転車のことを思い出した。そして、恥ずかしいことに、その時初めて気がついたのである。本当に悲しく、つらかったのは、実は父の方だったことに気がついたのである。無理をしてやっと買ってやった。でも息子は一目で安物の再生車と見抜き、それを悲しみ、泣くじゃくっている。自分にはどうすることもできない、戦後の貧しさ。父の心は、張り裂けていたに違いない。それを、僕はずっと理解しないで生きてきた。なんという身勝手な生き物だろう。

父はとっくに他界している。もはや、わびる機会もない。

陸軍中尉で南方の最前線で闘い、近衛の将校として終戦を迎えた、頑強な人だった。僕がもっと幼かった頃は、妹が前、僕が後ろの荷台に立ってその肩につかまり、母が荷台に横座りになって、4 人乗りで銭湯に行った。父は少しもふらつかなかった。父が無敵の武芸者のように思えた日々だった。

再生車がきてからは、2 人で遠乗りに行ったこともあった。荒川の土手の、冷たい風は、いい想い出である。結局その再生車には小学校6 年まで乗り続けた。自転車は、昭和のあの頃の大切な原風景なのだ。頑強な黒塗りの配達用自転車を見ると、今も父を思い出す。その度に親不孝の自分を、恥じる。恥じることに気づかせてくれた千葉さんに、感謝するのである。

そういえば、どことなく、師匠の横顔は父に似ている。

自転車の自は自由の自

千葉洋三さんは、思い切ったことが好きである。僕も好きである。

そもそも自転車の自は、自由の自である。こういうことをするなら、こういう手順や、服装や、道具や、精神を持たなければやってはならない、といった常識の枠を、いくらでも飛び越えてかまわない。アマちゃんではないが、三途の川を渡って、タクシーで輪行しようが、ウニ弁を食べて来ようが食べまいが、すべて許されるのが、自転車なのである。

(乗鞍)

僕はサイクリストとしては全くの素人である。ずっと貧乏だったから、子供用の再生自転車のあとは、スポーツ車などはとうてい買えなかった。だから、1976年、モントリオール五輪の出張費を誤魔化して、東上線志木駅近くの吉田商会で買った6万円の12 段変速ハイテン車を新車で買ったときは、幾晩も眠れなかった。それを数十年持っていたが、千葉さんから「アタック21」という自主申告のヒルクライム・プログラムを聞いて、俄然やる気になった。素人がいきなりやれることじゃない、それなりの自転車も、トレーニングも、ファッションも必要なのだと、訳知り顔のサイクリストに制止されたが、湯河原からの25kmを1 時間半で登った。平湯から乗鞍にも登って、自分で製作していた衛星チャンネルでテレビで流したりした。

余談だが、そのあたりから、僕の人生は狂い始めた。やたらと冒険ごっこがしたくなり、木曽御岳に「日本一標高の高い滝があるらしい」と聞いて、見つけに行った。水上の崖の上から12m 下の利根川源流に飛び込んだ。長野のコースでボブスレーにも乗って、横G5で失神しかけた。自転車でもそうだ。

ハワイの160 キロのロングライドが人気だと聞いて、富士五湖の西湖(一周10km)を連続16 周した。日本横断をやってやると息巻いて、桑名から関ヶ原を抜けて鶴賀まで(たった)125km を走った。

いずれも、その道の「本職」にあっかんべえをするような、愉快な冒険だった。

千葉さんが木製の自転車を作ったとき、僕もやりたいと言い出して、少々インチキではあるが、ともかくもフレームが木製の「の、ようなもの」は仕上げた。そいつで湯河原から大観山までまた登ってみせたりした。眉をひそめる良識派のサイクリストもいた。素人が、そんな真似をして、と。

(木製フレーム)

でも千葉さんは喜んでくれた。自転車の自は、自由の自だからだ。

前述のように、千葉さんは鉄が大好きだ。それに応えようと、鉄の塊、SLに競走を仕掛けたこともあった。「人が何を言おうが気にしなくて良い。好きなことを思い切ってやろう」とおっしゃるから、ネットで8000 円でスポーツ車を買い、自宅の書斎でエンドを削って、シングルに改造した。秩父鉄道の時刻表を調べて、秩父駅から終点まで、よーいドンで競走した。途中で追いつかれたが、敵さんは終点手前から徐行を始めたので、同着だった。

素人めが、と、またまたひんしゅくを買ったが、千葉さんはばかばかしいことに夢中になる僕のことを、おもしろがっていた。馬鹿なことをしては得意げな顔をする僕を、「チャンプ」と呼んでは、失笑している。

たぶん、「少し常識外れだが、何々するために、こういうのが欲しい」という人は、アマンダに歓迎されるだろう。

千葉さんはいたずらが好きである。いたずら好きが、好きなのである。

師匠は科学者

千葉さんは科学者であって、決して「一徹な匠」でも、「下町の師匠」でもない。手垢のついた「さも、ありなん」的な表現は、あまりにも失礼である。僕が千葉さんに初めてお会いしたのは、サイスポのコラムを読んで、欧州、特に東欧でのスポーツ科学について「この方が、今、日本で一番詳しい」と感じじた時だった。

スポーツ新聞の記者だったが、まだスポーツ科学の実態が日本にはなく、いや世界にも乏しく、千葉さんからお聞きする欧州の科学情報は何物にも代えがたかった。

僕自身もその後、1980 年に「ストレッチ」とか「エアロビクス」という概念や、コンピューターによる動作解析などを友人と一緒に日本に初めて導入し、出版もした。そうした先端活動はすべて千葉さんの啓発によるものだった。日本のスポーツ科学の前輪をぐいとひねったような愉快さがあった。新聞社の編集委員という立場を使って、米国、ソ連へと、スポーツ科学の実情を取材に出かけたこともあった。日本の諸大学のスポーツ科学研究は、はるか後方をで、やっとスタートを切ったような時代だった。面白いことに、旧い人ほど〜〜古橋広之進さんや、川上哲治さん、滝田詔生さん(室伏広治君)、中村清さんら〜〜生意気にも部外者が先行していることをよく理解し、敬意を表してくれた。「日本のスポーツは体質が古い」と叫んで居た人ほど、科学は理解は出来なかった印象がある。

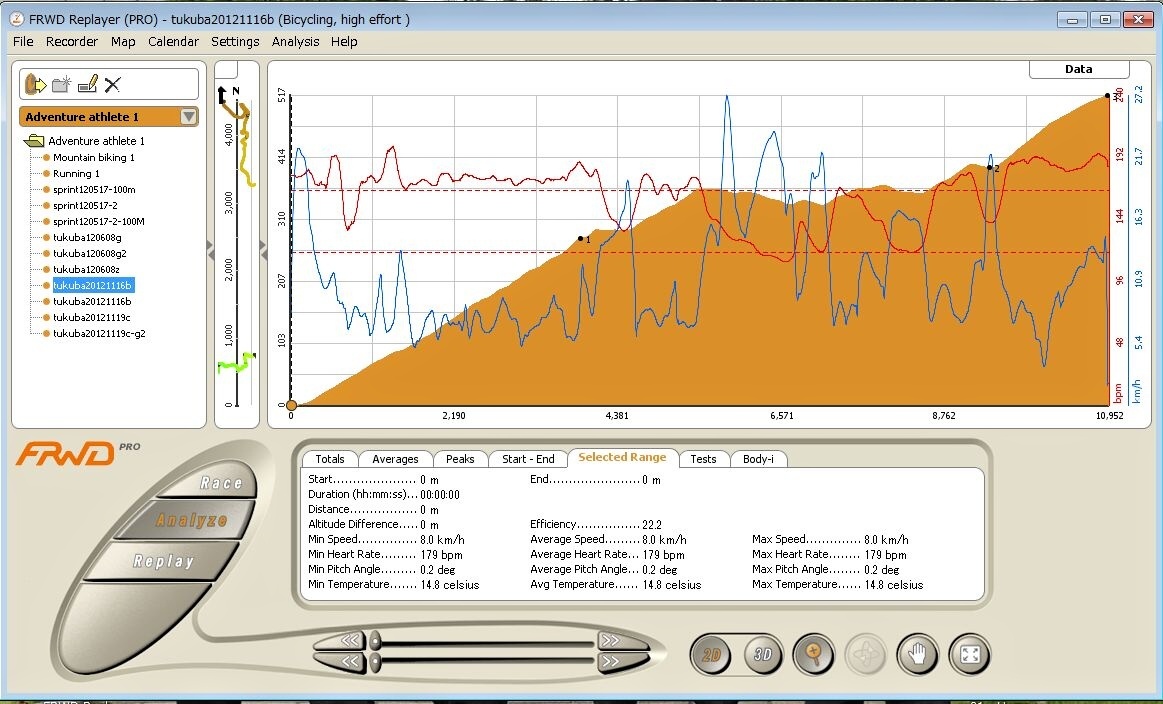

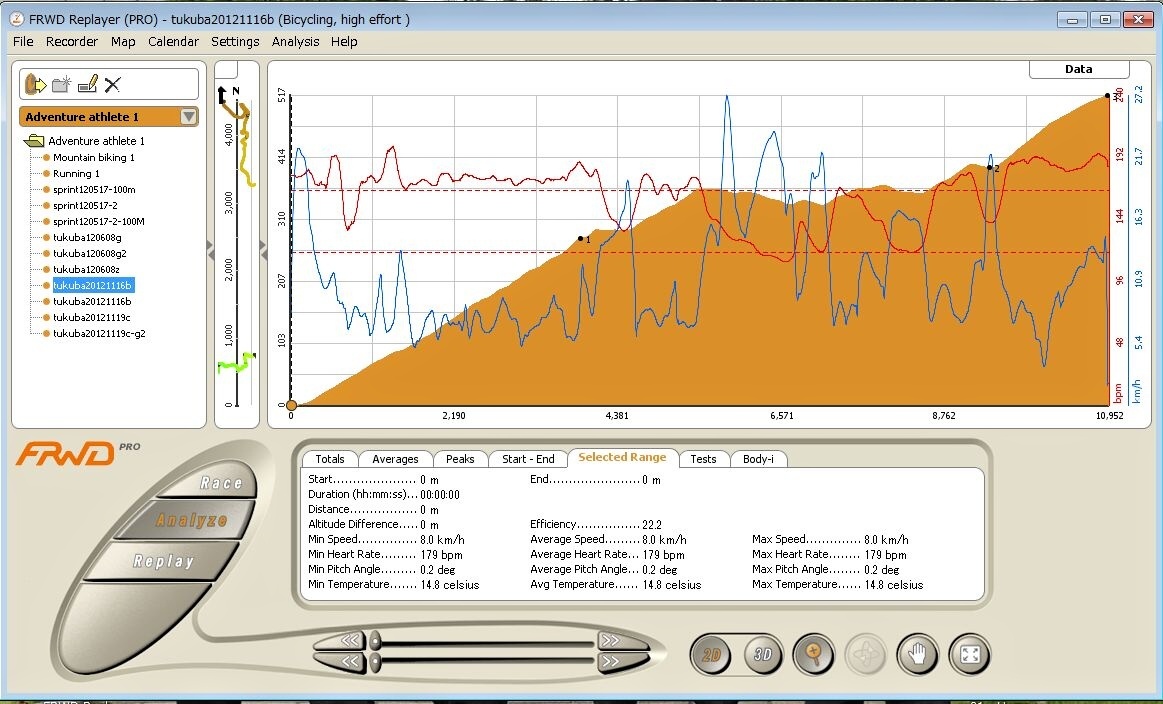

江戸川大学で、7,8年、スポーツビジネス・科学を教えたことがある。集中力の源流とも言われる「インナーゲーム」論を小生がシリーズを通して訳した関係で、ある学生が「卒論で本能のフィードバックをやりたい」と言ってきた。集中力の原点を立証したいらしい。そこで千葉さんから借りてきて、フィンランド製の科学it 機器「FRWD」を使わせた。

これは心拍計やケイデンス、GPS を組み合わせたシステムで、走行と体力変化の軌跡を記録するだけでなく、3D ソフトで実に事細かく分析再現できる、他に例を見ない先端的な優れものだった。(注=現在ではSRMがその役割を果たしている)

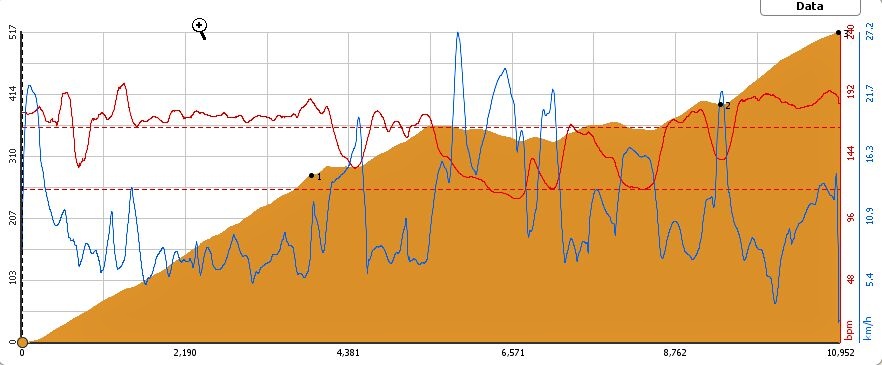

その学生と一緒に、筑波山で標高500M のヒルクライムをやった。アマンダ特製24 インチ車の僕(当時66 歳)の方が、MTB の学生より早かったのは当然だった。終わってから、両者が装着していたFRWD のデータをパソコンに移し、見せてやった。学生は初めから心拍数が200 近く、そのため心臓バクバクで、後半になるとそれががくっと落ちている。だからタイムを稼がねばならない下り坂でも加速ができないことが、最も単純な分析表でも明らかだった。

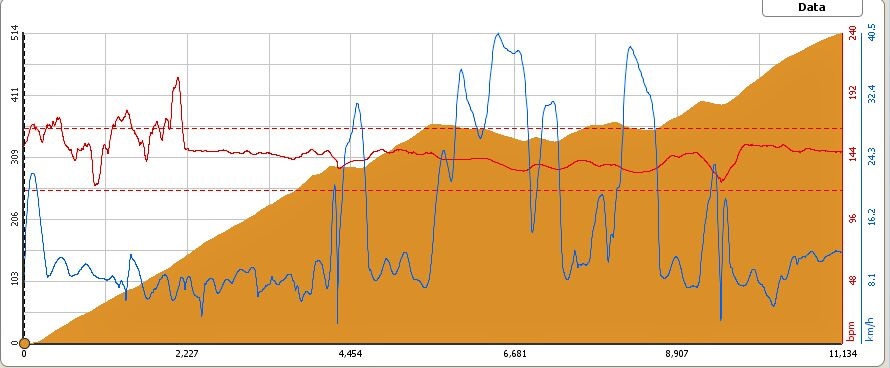

(グラフ上。赤が心拍数、青が速度。横軸は距離)

対して65歳の爺やの方は(グラフ下)当初は乱れたものの心拍数は144 前後で終始一定、下りではしっかり加速し、安定して登り切ったことが一目瞭然だった。ちなみに、同じコースなのに、爺やの方が500M ほど、データ上では距離が長くなった。かしこくも小ずるくも、爺やは直線でもS 字を描いて、楽して登ったからである。そんなことまで、FRWD では分かってしまう。何よりも、爺やの方は、事前に数回、このコースをFRWD を装着してトライし、その分析データを自分の本能に「フィードバック」していたのである。学生などに負けるわけがない。まさに、千葉科学の勝利なのである。

日本ではアマンダにしか、FRWD はなかった。フィンランドでこういうものを使っている、と知っていたのは、千葉さんだけである。

科学工房、アマンダ。

奥の方で、美直穂さんが笑っている。

千葉さんは偉い。世界で2 番目に偉い。

後藤新弥 (67歳)=当時

元江戸川大学経営社会学科教授(スポーツビジネスコース)日刊スポーツ編集委員)__

第一回 日刊スポーツ河口湖サイクルロードレース 試走 BS600シマノ